田舎暮らしをするには地域おこし協力隊がおすすめ

「都会に疲れたから田舎で農業がしたい」

「田舎暮らしがしたいけど、田舎で生活していけるか不安」

「田舎に行きたいけど、そもそも仕事あるの?」

これから田舎暮らしをしたいと思っているけど、田舎で暮らしていけるのか不安って思っていませんか?

こんにちは元地域おこし協力隊員のコナッツです。

今の仕事を辞めて、知らない土地で知らない人ばかりのところで生活するっていうのは大変ですよね。

しかし、そんな不安も感じなくなるような働き方があるのはご存知ですか?

誰にでもできるわけではありませんが、田舎で働きながら給料をもらえる「地域おこし協力隊」という制度がありますので、お試しで田舎暮らしをしてみたい方におすすめです。

地域おこし協力隊って聞いたことない、本当に田舎暮らしできるのって方にも地域おこし協力隊の制度や体験談についてお教えしたいと思います。

地域おこし協力隊

- 「地域おこし協力隊」とはどんな制度か

- 「地域おこし協力隊」になるにはどうすればいいのか

- 「地域おこし協力隊」になって何をするのか

- 「地域おこし協力隊」にはどんな人がむいているのか

など説明していこうと思います。

地方移住をして田舎暮らしをしてみたい、地域おこし協力隊に興味があるっていう方は

一読していってみてください。滋賀県のある市で地域おこし協力隊を1年7か月していた僕が、

地域おこし協力隊についてどんな制度か、地域おこし協力隊ってぶっちゃけどうなの?

といったことについてお教えしていこうと思います。

田舎暮らしで失敗しないためには

いずれ田舎に暮らしたいけど、移住した後も田舎で暮らしていけるの?って考えている方は多いようです。

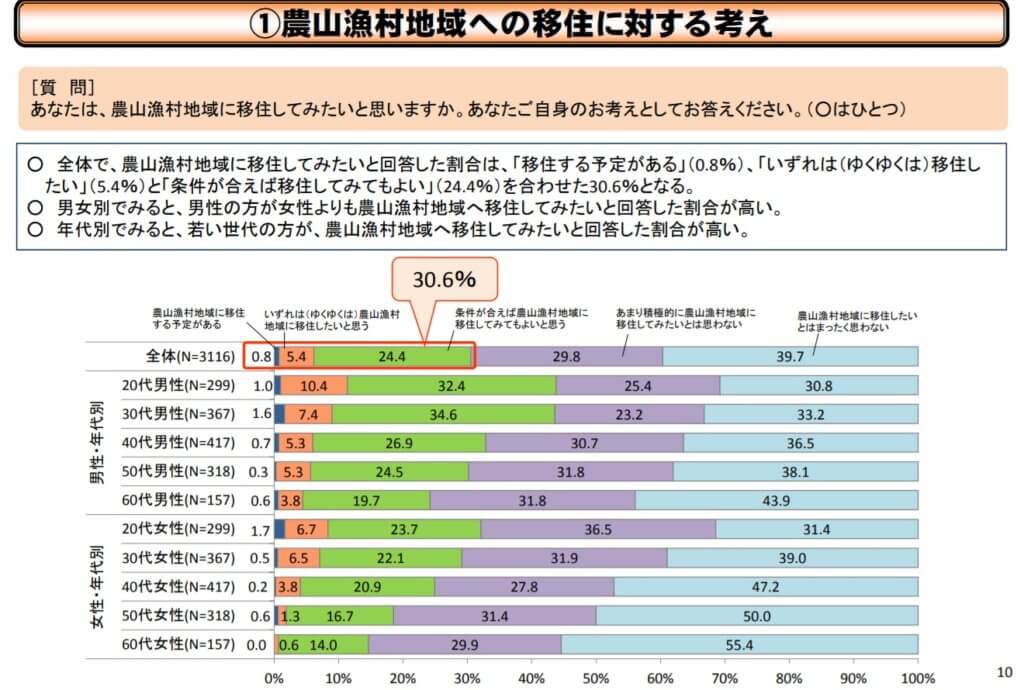

総務省が昨年出した”「田園回帰」に関する調査研究 中間報告書”によると移住する予定、移住したい、条件が合えば移住してみてもよいと考えている人が30.6%もいます。

中でも20代の若者が43.8%っていうのにはびっくりしますね。

出典:総務省

「のんびり田舎で暮らしたい」とお考えの方って結構いらっしゃると思いますが、実際には地方に移住して失敗した例は結構あります。

自然が好きで田舎の暮らしに憧れる気持ちは分かりますが、それだけでは田舎で暮らしていくことは難しいです。

そもそもそこの地域があまり移住者を受け付けず、移住者をよそ者とみなしていて先住者と移住者の間に溝があるようなところもあります。

移住者が多いところであれば先住者のコミュニティに入ることができなくても、不自由なく暮らしていくことは可能です。

自然や環境が気に入っても、移住者がほとんどいない地域であれば移住者を受け付けない地域かもしれないので注意が必要です。

移住したい地域があればそのあたりをしっかり調べてからの移住をお勧めします。

そして田舎には都会にない悩みが待ち受けていることもあります。

たとえば、害虫や害獣が多くいる。ということも考えられます。特に古民家などの古い建物ですと、

屋根裏にハクビシンやネズミ、アライグマやコウモリといった動物が住み着くこともあります。

田舎は自然がいっぱいあるけど、その分いろいろな生き物がいっぱいいるのでうまく共存していかなければいけません。

田舎暮らしをしようと考えている方は、移住したい地域が見つかったらきちんとリサーチすることが重要です。

移住してから自分で思っていたことと違うってことになってからでは遅いです。

移住前の想像と現実のギャップに苦しんで都会に戻るっていう方も結構います。

移住する場所が決まったら下調べはしっかりしましょう。

田舎暮らしには不便を楽しむ!自分で何でもできるっていう方には最高の場所だと思います。

田舎暮らしのメリット

田舎暮らしで失敗しないためのことを上記で書きましたが、田舎に暮らすことのメリットも当然あります。

田舎暮らしのメリットがどのようなものがあるか書いていきます。

- 家賃が安い

- 食べ物が新鮮で安い、近所からおすそ分けがもらえる

- 近所付き合いができる

- 空気がきれい

- 自然がいっぱいで癒される

- 空気が澄んでいて星がきれい

- 近所が知り合いばかりで治安がいい

- 時給自足やDIYを楽しめる

- ストレスが軽減、なくなる

- 体調がよくなる、アレルギーがなくなる

- 子育ての環境が最高

簡単に上げてもこれくらいのメリットがあります。

田舎暮らしのデメリット

- 車が必需品になる

- 仕事がない、少ない

- 仕事の選択肢が少ない

- 店や病院が遠くまでいかないとない

- シカやイノシシが飛び出してきて危険

- 人との距離感が近すぎる

- 人がいない

- 交通手段がない

など、当然デメリットはあります。

しかし、田舎暮らしをしようと考えている方は、それぐらいの

覚悟をもって移住をしようと考えていると思いますので大丈夫でしょう。

不便を楽しめる方には最高の場所だと思います!

地域おこし協力隊について

地域おこし協力隊とは総務省がはじめた制度です。

全国の過疎地域や人口減少が著しい地域などを対象にして、都市部から人を移住してもらい地域の活性化を目的として始められたものです。

地域おこし協力隊の募集は一般社団法人 移住交流推進機構(JOIN)が運営していて、都市から地方への移住や都市と農山漁村地域の交流を推進しています。

地域おこし協力隊には任期があり、1年ごとの契約で最長3年までの延長ができます。

そして任期中は年間200万円の報奨金(給料)と報奨金とは別に年間200万円の活動費がもらえます。

と思った方!いいところに気が付きました。

実は地域おこし協力隊の活動費というのは、自分の活動であれば自由に使うことができる経費のことをいいます。

活動費については自治体によって変わってきますが、自由に使えるところと全く使わせてくれないところがあります。

自治体選びに失敗したら活動費をほとんど使うことができず、少ない給料の中から実費で払わなければいけないって地域もあるようです。

自治体によっては直接役場が担当になる以外に、受け入れ団体に入ってそちらで活動をすることになることもあります。

どちらがいいかということはありませんが、移住したばかりの協力隊員をまったくサポートしてくれずに放置していたりするところもあります。

僕が活動していた地域も全くサポートがなく、何をしたらいいのかわからない状態でした。

僕が入隊した時は先輩隊員が活動していたので、先輩隊員が面倒を見てくれて活動ができました。

しかし先輩隊員の話を聞くと、僕たちと同じように入ったときはすることがなくて大変だったようです。

地域おこし協力隊を募集している地域は田舎なので、当然車社会になります。

都会で全く車に乗らずにペーパードライバーになっている方は、少しずつ車に乗る練習をしたほうがいいでしょう。

車は自分で持ち込むか、購入しないといけません。

活動には自治体で車を用意してくれるので、協力隊の活動には支障はでないので安心してください。

そして地域おこし協力隊に就任したら、1年は継続して地域おこし協力隊をしないといけません。

なぜ1年間継続しないといけないかというと、地域おこし協力隊の予算は自治体がその年度の予算に組み込んで、自治体がお金を出しているからです。

自治体がお金を出してる?国の制度だから国が出してるんじゃないの?

って不思議に思うかもしれませんね。しかし、地域おこし協力隊の予算は実は自治体が最初に出して、あとで国に申請してお金をもらうという仕組みになっています。

ですから1年未満で辞められてしまうと、辞めた人の予算を国に申請できずに自治体が負担しなければならないのです。

地域おこし協力隊とは

- 総務省の制度

- 人口減少が著しい地域に、都会から移住してもらい地方活性化をねらったもの

- 1年ごとの契約で、最長3年まで延長可能

- 年間200万円の報奨金、年間200万円の活動費

- 最低1年間の地域での活動が必要

滋賀県での地域おこし協力隊の体験談

地域おこし協力隊で体験した経験談って気になる方もいると思います。

ここでは実際に地域おこし協力隊をしてきた体験について書いていきます。興味がなければ飛ばしてもらっても大丈夫です。

僕が地域おこし協力隊を知ったのは2012年の時にWWOOFをしていたときでした。

突然WWOOFって何?ってなるかもしれませんが、簡単に言うと宿と食事を提供してもらう代わりに一日6時間の労働するというものです。

全世界にあるので、気になったら検索してみてください。

WWOOFをしていたときに知り合ったWWOOFerが、地域おこし協力隊に受かって活動をするということを聞いたのが初めてです。

その時は給料も安いし、どんなことをするのかっていいうのもわからなかったので全く気にもしてませんでした。

しかし、その後地域おこし協力隊について調べたら、地域おこし協力隊に入って農業したほうがお得かもと思い始めて2015年の9月から滋賀県で地域おこし協力隊で活動を始めました。

滋賀県の地域おこし協力隊での活動は、農業と農産物の6次産業化を目的としたものでした。

隊員は全員で6人いましたが、全員の活動内容が別々で、活動は個人個人にまかされるといった感じになっていたので結構楽な感じでしたね。

僕はまず農業をするために農地を探そうと思って探したのですが、なかなか農地探しが大変だったのを覚えてます。

結局、受け入れ団体が借りている使っていない田んぼがあったので、そこを開墾して畑にしましたが、1人で鍬だけで畝あげをして畑にするのはかなり大変な作業でしたね(;’∀’)

いつ作物つくれるんだって思いながら毎日鍬を振ってました(笑)

年明けから協力隊員のつてで、使ってない畑があるから使っていいよという方に出会えたおかげで、ようやくちゃんとした畑を使えるようになりました。

小さいながらも順調に畑を使って作物ができるようになっていたけど、その間もずっと農地を探していました。

就任して1年くらいずっと農地を探し続けてましたが、小さい市ということもあって農地が見つからずに心が折れました_| ̄|○

ここでは農地を見つけるのは無理だと悟って3月にやめることを決心。

結局そのまま地域おこし協力隊を退任しました。ここまでのことを見ると地域おこし協力隊って全然あかんやん!って感じですけど、いいこともいっぱいあったのでいい思い出です。

いいことというのは、いろんな人と出会うことができて人脈が増えました。

僕はずっと飲食をしていたので知り合いは飲食関係者とかが多かったのですが、市内の隊員だけでも、デザイナー、元不動産店長、元郵便局員など、普通に生活していたら出会うこともないような方たちと知り合うことができたのはいい体験です。

他にも滋賀県内の地域おこし協力隊の方たちともいろいろ交流することができ、楽しく活動することができました。

僕が入った地域おこし協力隊の自治体は、どちらかというと・・・っていうかぶっちゃけ失敗した地域だったんですけどね(笑)

この記事を読んでいる方は、正直地域おこし協力隊で失敗したくないと思っている方がほとんどだと思います。

この記事を読んで、地域おこし協力隊で失敗しない地域を選んでいただきたいと思っています。

地域おこし協力隊は地方に移住するのに最高の制度だと思っていますので、ブラック地域の募集には気を付けてください。

僕もまた地域おこし協力隊をしてみたいなって思っています。

地域おこし協力隊になるには

地域おこし協力隊の募集は、JOINのサイトや自治体のHPなどで募集しています。

自治体のHPを見ても募集してるか分からないことが多いので、JOINで探すのがいいでしょう。

JOINでは新しく募集を始めた自治体や、地域ごとの検索ができるので便利です。自分の行きたい地域があれば簡単に検索できるので、興味のある地域をまずは検索してみてください。

地域おこし協力隊って何人くらいいるの?

総務省が発表している平成29年現在の人数は4830人います。

地域おこし協力隊の制度が始まった平成21年度が89人なので、単純に計算しただけでも50倍以上の方が地域おこし協力隊で活動している計算になります。

そして総務省が出した地域おこし協力隊の目標人数は、平成36年に8000人まで拡充することを発表しています。

地域おこし協力隊の拡充 ~6年後に8千人~

「地域おこし協力隊」は、都市地域から過疎地域等に移住し、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。

今後、隊員数を6年後(平成36年度)に8,000人とすることとし、地域おこし協力隊の拡充に向けて、別紙のとおり取り組むこととしましたので、お知らせします。

平成36年が来ることはないとは思いますが・・・

地域おこし協力隊の地域の選び方

JOINにはたくさんの地域おこし協力隊を募集している地域があります。

今、自分が行ってみたい地域の募集は載っていますか?

実は地域おこし協力隊の募集時期は年中募集してますが、一番多く募集が出てくる時期があります。

募集が多く出てくる時期というのは、11月以降になります。

理由は簡単で、4月から新しく活動する隊員を募集し始めるからです。そしてだいたい3、4月くらいになったら募集が落ち着いてきます。

しかし地域おこし協力隊に応募するのであれば、年中JOINをチェックしておいたほうがいいでしょう。

自分が行きたい地域の募集がいつ出るかはわかりません。秋から春にかけて募集し始める地域が多いので、今の時期は軽く目を通しておくだけでも大丈夫です。

っていう疑問にお答えします。

応募したい地域が見つかって、募集情報内でチェックするポイントは、

雇用関係の有無

業務概要

雇用形態・期間

をまずチェックします。

この3つをチェックする理由ですが、

雇用関係の有無

なし の地域では当然雇用関係がないので、年金、健康保険を全額自分で払うことになります。自治体から雇用されてないので自営業になります。

あり 年金、健康保険、雇用保険に入ってくれるので負担が減ります。

続いて、

業務概要について

自分のやりたいことや得意なことをかいているところを選ぶと思いますが、たまに業務概要があいまいな募集をしている地域があります。

しっかりとした業務概要が書いているところであれば、どのような人に来てもらいたいか、どんなことをしてもらいたいのかがはっきりと分かるので応募しても大丈夫です。しかし、業務概要が多く書かれていて、どれをするのかがあいまいな募集をしているのを見かけることがあります。そのような募集をしている地域は注意が必要です。

業務概要によってミッション型とフリーミッション型とに分けられますが、おすすめはミッション型です。

結構フリーミッション型がよかったという方がいるようですが、フリーミッション型の場合は本当に自由にできて活動時間中にずっとゲームをしているという隊員もいたようです。

そういう人はただ単に働きたくなくて、地域おこし協力隊になった若者が多いですね。

フリーミッション型の場合はいろんなことができる反面、何をしていいかわからないといった悩みが出てきます。

ただ時間をつぶすだけ、集落の草刈りをやらされる、雑用を任される、役場の手伝いをさせられるなど何でも屋的な感じになるところが多いです。

卒業後生計を立てるのが難しくて結局都会に帰るってことになっちゃいます。

本当に田舎暮らしをしたくて地域おこし協力隊になるのであれば、ミッション型を選ぶほうが田舎暮らしを楽しめます。

当然、ミッション以外の業務もあるので、地域の方々と触れあうことはありますし、人と出会える機会は増えます。

自分のミッションを中心にできますので、卒業後もその地域に残りやすくなります。

多くの業務内容が書かれているのに一人だけしか募集していない、ってところも注意したほうがいいでしょう。

募集に際してどんな人にきてもらいたいかが具体的にできてない地域ですので、着任してからたらいまわしにされたり本来の地域おこし協力隊の業務ができない可能性があります。

雇用形態・期間

- 雇用関係の有無がない契約では自営業になると書きましたが、給料でもらうのではなく報奨金という形でお金をもらうことになります。副業可。

- 自治体との雇用関係ありの場合は2つの契約パターンがあります。

- 非常勤嘱託職員・・・副業可

- 非常勤職員・・・副業不可

雇用関係がないということは自営業になりますので副業しても大丈夫です。

しかし下の自治体との雇用関係がある場合には注意が必要です。

上記で書いているように副業可と副業不可の場合があります。

そもそも地域おこし協力隊になって、副業ができない地域にいくと任期終了後に収入がなくなって出ていくしかありません。

せっかく地域おこし協力隊になって田舎暮らしを実現できたのに、副業ができない非常勤職員の地域を選んでしまうと、貴重な時間を無駄にすることになってしまいかねません。

その地域で就職したらいいと考えている方もいるかと思いますが、ほとんど募集がない観光協会などに就職してしまうと、地元の若者の仕事を奪ってしまうといった本末転得なこともあります。

非常勤職員で募集している地域は、任期終了後のことを考えたらスルーしたほうが無難です。

地域おこし協力隊募集でどこを見ればいいのか

- 雇用関係の有無・・・ありのほうがいい

- 業務概要について・・・ミッション型のほうがおすすめ、フリーミッション型は自分で仕事を作ったり見つけるのが得意な人に向いている

- 雇用形態・期間・・・非常勤嘱託職員は副業可、非常勤職員は副業不可

地域おこし協力隊って実際は何してるの?

これまで地域おこし協力隊についていろいろ書いてきましたが、実際にはどんなことをしてるの?

って疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

地域おこし協力隊でどんな活動をしているのかは、各自治体によって変わってきます。

共通してしていることは、地域の活動に参加しているというところです。

地域おこし協力隊を取り入れている地域では、過疎高齢化で若者に来てもらいたいとか、地域のコミュニティに参加して手伝ってもらいたいとか悩みのある地域がほとんどです。

地域の存続が危ぶまれているところに突然放り込まれて、なんとかしてくれって地域もあるかもしれません。

実際に地域おこし協力隊で活動している方や、OBなどのブログを読んだり、アポを取って会いに行ったりするのもいいかもしれません。

僕がおすすめするのは、和歌山の地域おこし協力隊を卒業された方のブログがいいと思っています。

協力隊時代から「コンポストトイレ」を作り始めて、販売しているモーリーさんという方です。

面白いことをされていて”居候募集”とかもしています。

気になったら読んでみてください。

違う地域で地域おこし協力隊をしたい

せっかく地域おこし協力隊に入れたけど、やっぱりここの地域で活動し続けるのは無理だなって感じたら地域おこし協力隊を辞めても大丈夫です。

しかも今住んでいる地域からほかの地域に行くことも可能です。

地域おこし協力隊を2年以上3年未満してから辞め、辞めてから1年以内であれば条件不利地に住んでいても地域おこし協力隊を受けることができます。

条件不利地とはこちらの条件不利地と全部条件不利地、一部条件不利地のことを指します。

3年間地域おこし協力隊の任期を全うしてしまったら、もう2度と地域おこし協力隊を受けることはできないのですが、3年の任期満了まで行く前にやめたらほかの地域を受けることができます。

その方法で地域おこし協力隊を転々としている人がいるのを知っています。

3年の任期満了までいかずに辞めると何回でも受けれるっていうのはダメな制度だと思いますね。

せめて合計で5年とかにしたほうがいいのに・・・

違う地域で地域おこし協力隊をしたい

- 地域おこし協力隊を2年以上3年未満して辞め、1年以内なら条件不利地からの応募可

- 3年の任期を終了したら地域おこし協力隊に応募できない

地域おこし協力隊に向いている人向いてない人は?

地域おこし協力隊を考えているけど、自分は地域おこし協力隊に向いているのか?

って疑問に思ったことありませんか?

地域おこし協力隊に応募するにあたって向いている人、向いていない人について書いていきます。

これを読んで、自分は地域おこし協力隊に向いていないなって感じたら地域おこし協力隊には応募しないほうがいいでしょう。

移住して苦痛でやめることになるのが目に見えるので!

地域おこし協力隊に向いている人

- 田舎と自然が好き

- 人と話をするのが好き

- 1人でいるより誰かといるのが好き

- 酒が好き

- 好奇心旺盛

- 楽観的

- 人の役に立つことをしたい

- 考えすぎない

- アイデアを出して動くのが好き

- 面白いことをするのが好き

- 率先して行動できる

- 失敗してもすぐに次にいける人

- フットワークが軽い

- DIYが好き、不便を楽しめる

- 嫌なことはすぐ忘れる

地域おこし協力隊に向いていない人

- 1人でいるのが好き

- 誰かの指示を待ってから行動する

- ボランティア精神がない

- 大勢でお酒を飲むのが苦手

- 近所付き合いをしたくない

- 失敗をひきずる

いかがだったでしょうか?基本的に田舎に行くことになるので人と接する機会が増えます。

人と話すのが好き、だれとでも話すことができるって方は、ぜひ地域おこし協力隊に応募してみてください。

田舎で何かしたいと考えている方向けの本

里山資本主義

これは絶対に読んでおいたほうがいいですね。僕は動画も見ましたが、田舎で何かをしたいと考えてる人にとっていろいろ考えさせられる本です。

作者というか、取材していた藻谷さんは最近よく夜のニュース番組に出ているので、知っている方もいらっしゃると思います。

里山産業論 「食の戦略」が六次産業を超える

のんびり田舎暮らしをするためのことが書かれているわけではありませんが、地方活性化という点で非常に参考になる本です。著者の金丸弘美さんは全国を飛び回っている方で、田舎で成功した企業の例などを詳しく取材して書かれています。

”もくもく手作りファーム”がまだ全国的に有名ではなかったときから取材されていて、6次産業で成功した例が載っています。

コメントを残す